こんにちは。Bunshin Naviです!

コミュニケーションまつわる情報をご紹介しているBunshin Naviで今回は「高齢者とは何歳から?65歳からの仕事」について解説します!

「高齢化社会」とは言ったものの、高齢者とは何歳からなのか気になりませんか?

実は日本の統計調査では「65歳以上」を高齢者の定義とされています。

しかし長寿化やテクノロジーの進展により「65歳以上の在り方」自体が近年大きく変わってきています。

この記事ではその中でも「高齢者と仕事」について詳しくお伝えします!

オリィ研究所のOriHimeもご高齢の方々やそのご家族、介護施設の方々に多くご利用頂いております!

Contents

高齢者の定義。高齢者は何歳から?

日本における高齢者の定義は、目的や文脈により異なり、社会的な役割や医療・介護の観点から見た年齢による区分が存在します。この定義は、働き手としての高齢者の位置づけや社会保障の観点からも重要です。

高齢者の定義

統計上の定義

日本の政府統計では、一般的に65歳以上を高齢者と定義しています。内閣府の令和5年版高齢社会白書によると、2019年時点で65歳以上の人口比率は29.0%に達し、その中でも65~74歳と75歳以上に分けられることが多いです。この統計的な区分けは、社会保障政策や公共サービスの提供において基準とされています。

出展: 内閣府 令和5年版高齢社会白書(概要版) 第1節 高齢化の状況

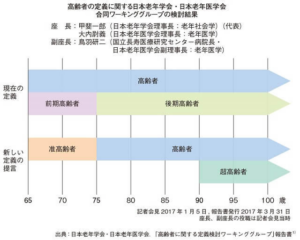

社会的・医療的観点

日本老年医学会では、高齢者の新たな定義として75歳以上を提案しています。これは、現代の医療技術の進歩と高齢者の健康状態の向上を反映したもので、65歳以上でもまだ社会的に活発に働き、貢献できる人々が多く存在する現実を考慮しています。この観点から、高齢者の定義を再考する必要性が高まっています。

働き手としての高齢者

高齢者の労働市場への参加は、日本の社会経済において重要な要素です。健康で活力があり、スキルや経験を持つ高齢者は、労働力不足が懸念される日本において貴重な資源となっています。これにより、従来の高齢者のイメージが変わりつつあり、働き手としての役割も再評価されています。特に、65歳以上でも能力に応じて働き続ける人々が増えていることから、政府や企業は高齢者の雇用に関する方針を見直しています。

高齢化社会とは?

日本は世界有数の高齢化社会を経験しており、その特徴と影響は多岐にわたります。

高齢化社会とは

高齢化社会は、総人口に占める高齢者の割合が特に高い社会を指します。日本では、この現象は特に顕著で、社会、経済、医療など多方面に大きな影響を及ぼしています。

高齢化率の上昇: 1950年以降、日本の高齢化率は一貫して上昇しており、1985年には10%、2005年には20%を超え、2022年には29.1%に達しました。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2040年には約35.3%になると見込まれており、今後も高齢者の割合が増え続けることが予測されています。

出典:内閣府/令和4年版高齢社会白書(全体版)/ 1 高齢化の現状と将来像

高齢化社会における65~74歳の仕事

高齢化社会において、高齢者の労働市場での役割は、経済的および社会的に重要です。日本では、高齢者は貴重な労働力としての価値を持ち、その働き方は多様化しています。

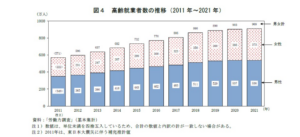

日本の労働市場では、高齢者の雇用が増加しています。特に前期高齢者(65~74歳)は、その経験と専門知識を活かし、労働市場において重要な役割を果たしています。彼らは、フルタイムやパートタイムで働いたり、アドバイザーやコンサルタントとして活動したりしています。

出展:統計局HP/令和4年/統計トピックスNo.132 統計からみたわが国の高齢者-「敬老の日にちなんで―/2.高齢者の就業

これからの高齢者の働き方

高齢化社会における高齢者の働き方は、現代の労働環境やテクノロジーの進展に伴い、大きく変化しています。特に、彼らの豊富なスキルと経験の活用、働き方の多様化が注目されています。

注目されている高齢者のスキルと経験

高齢者は、社会や職場で求められる独自のスキルと経験を持っています。これらの能力は、特に現代の労働環境において重要な価値を持ちます。

豊富な経験と専門知識

高齢者は長年のキャリアを通じて蓄積された専門知識を持っています。これらの知識は特に、技術的な専門性が求められる業界で価値があります。例えば、エンジニアリング、医療、法律などの分野で、高齢者はその深い理解を活かし、プロジェクトの成功に貢献できます。また、彼らは過去の経験から得た教訓を共有し、組織の知識基盤を強化することができます。

コミュニケーション能力

職業生活を通じて磨かれたコミュニケーション能力は、職場での人間関係やチームワークを円滑にします。高齢者は多様な人々とのコミュニケーションを通じて、理解と尊重の文化を築くことができます。彼らは異なる世代間のギャップを埋め、多様な視点を統合することで、チームの協調性と生産性を高めることができます。

指導力とメンタリング

経験豊富な高齢者は、メンターや指導者として若手従業員に価値ある洞察を提供します。彼らは、キャリアの指針を提供し、若手従業員の成長を支援します。これにより、若手はより迅速にスキルを習得し、キャリアの発展を図ることができます。また、高齢者自身も、メンタリングを通じて新たな視点を得ることができ、これが職場の革新と成長に貢献します。

高齢者の働き方とテクノロジー

高齢化社会における高齢者の働き方は、テクノロジーの進展により大きく変化しています。これにより、高齢者が経験する労働環境は以前とは大きく異なり、新たな機会が生まれています。

テレワークの普及

テクノロジーの進化により、テレワークは高齢者にとって特に重要な働き方となっています。この働き方は、通勤の必要がなく、身体的な負担を軽減することで、高齢者が仕事を続けるのに理想的な環境を提供します。高齢者は自宅から快適に仕事をすることができ、通勤時間のストレスや疲労を避けることが可能になります。また、家庭の責任や介護の必要性と仕事を両立させることが容易になるため、生活の質の向上に大きく寄与しています。さらに、テレワークは、高齢者が自分の健康状態や体力に合わせて作業ペースを調整する柔軟性を提供し、ストレスの軽減にもつながります。

デジタルツールの活用

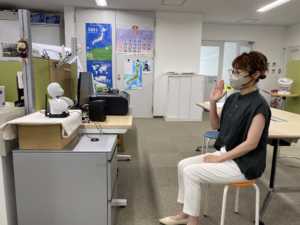

高齢者の間で、デジタルコミュニケーションツールの使用が増加しています。これにより、遠隔地にいるチームメンバーやクライアントとのコミュニケーションが容易になり、地理的な制約を超えた働き方が可能になっています。高齢者はビデオ会議、メッセージングアプリ、そしてロボットなどを活用して、効率的に作業を行うことができます。このデジタル化は、高齢者が最新の技術トレンドに適応し、職場での生産性を高めるのに役立っています。さらに、オンライン研修や学習プログラムを通じて、高齢者は新しいスキルを学び、キャリアの可能性を広げることができます。デジタルツールの普及は、高齢者が社会とつながり続ける手段を提供し、孤立感を軽減する効果もあります。

柔軟な働き方の実現

テクノロジーを活用することで、高齢者はより柔軟な働き方を選択できるようになります。例えば、パートタイムやフリーランスとして働くことで、自身のペースで仕事を進めることができ、これが生活の質の向上につながっています。このような柔軟性は、高齢者が自分の興味や専門性に合わせた仕事を選ぶことを可能にし、仕事の満足度を高めています。また、非伝統的な働き方を採用することで、高齢者は自分の時間をよりコントロールでき、趣味や家族との時間にも費やすことができます。テクノロジーによる働き方の柔軟性は、高齢者が長期的にキャリアを維持し、積極的に社会参加を続けるための重要な要素となっています。

ロボットOriHimeを使えば家にいながら外で働くことが出来ます。

高齢者が働くメリット

高齢者が働くことは、彼らの生活に多くのメリットをもたらします。

脳の活性化

仕事は高齢者の脳を刺激し、認知機能の維持に役立ちます。新しいスキルを学ぶことや問題解決に取り組むことは、脳の活性化に繋がり、記憶力や集中力の向上に寄与します。

メンタルの安定

働くことは、高齢者のメンタルヘルスを支えます。社会的なつながりを持つことで孤独感を減らし、自己効力感を高める効果があります。また、定期的な活動はストレスの軽減や自己実現感の向上にも繋がります。

社会的参加の促進

高齢者が働くことにより、社会への参加が促進されます。彼らは職場での役割を通じて社会に貢献し、若い世代との交流を持つことができます。また、自身の経験や知識を共有することで、職場の多様性と包括性を高めることにも寄与します。

まとめ

日本の高齢化社会における高齢者の就業状況は変化しています。特に65歳から74歳の高齢者の就業者数が増加し、彼らのスキルと経験が地域や企業から注目を集めています。

そんな中、現代の日本ではテクノロジーの進歩により、テレワークが普及し負担を軽減しながら自分らしく働くことが出来るようになりました。

65歳からもまだまだこれから!老後を豊かに過ごすために改めて自分に合った仕事を見つけてみてはいかがでしょうか?

オリィ研究所が提供するロボット「OriHime」を使えば、カンタン操作で自宅にいながら外で仕事が出来ます。OriHimeについても是非知って頂けたら嬉しいです!