【導入の経緯・講演の経緯】

2025年10月8日、シンガポール日本人学校中学部の生徒約400名を対象に、オンラインで教育プログラムを実施しました。

オリィ研究所としては、海を越えて海外の学校で授業を行うのは今回が初めてです。その様子をレポートします。

今回の実施に至ったきっかけは、同校の道徳の教科書でオリィ研究所やOriHimeの取り組みを知っていただいたことでした。

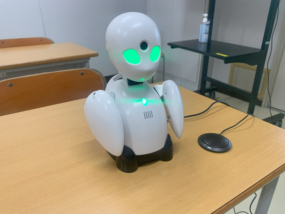

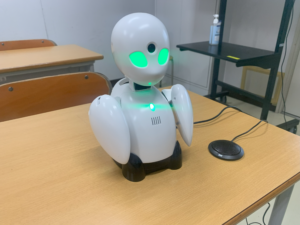

分身ロボットカフェで働くOriHimeパイロットの方から直接お話を伺うことで、それぞれの背景や思いを知り、「自分の能力を発揮して社会に参加することの喜びや充実感」に気づくこと、そして「社会に貢献する意欲」を育むことを目的として講演を行いました。

■オリィ研究所の理念と事業の紹介

まずは、オリィ研究所が掲げる理念である「孤独の解消」について、そしてその実現を目指してどのような事業を行っているのかについて、社員がZoomを通じて説明を行いました。

■OriHimeパイロットの講演

続いて、教科書にも取り上げられ、今回のご依頼のきっかけにもなったOriHimeパイロットに登壇いただきました。

教科書だけでは伝わらない、パイロット自身の葛藤や挑戦のエピソードを交えたお話に、生徒の皆さんも真剣に耳を傾けていました。

■反転体験:シンガポールからカフェDAWNにログイン!

講演の翌週には、お昼休みの時間を使って、シンガポールから東京の「分身ロボットカフェ DAWN」に設置されたOriHimeへ接続し、遠隔操作体験を実施しました。希望者が集まり、OriHimeを操作してカフェのお客様やスタッフと交流。海を越えても人とつながることができる、テクノロジーの力を体感していただきました。

■生徒・先生からの感想

「オリィさんが出会った16歳の方の“自分は〇〇をするために生まれてきた”という言葉が、いつも優柔不断で行動に移せない自分の心にとても響きました。」

「今までの講演で一番ためになるお話でした。受験期という人生の方向を決める時期に、自分の意思や周りの環境を大切にしたいと思いました。自分にはない視点から物事を考えられる人になりたいです。」

このように、生徒たちにとって、今後の人生に大きな影響を与える貴重な講話となりました。また、教職員の皆様からも「教員としてだけでなく、一人の人間としても多くの気づきを得られた」との声が寄せられました。

今回が初めての海外オンライン講演でしたが、画面越しでも「思いが確かに届いている」と実感できる時間となりました。オリィ研究所は、今後もこのような教育プログラムを通じて、 未来を担う子どもたちが社会について主体的に考える機会を創出し、テクノロジーと社会をつなぐ活動を続けてまいります。