企業名非公開

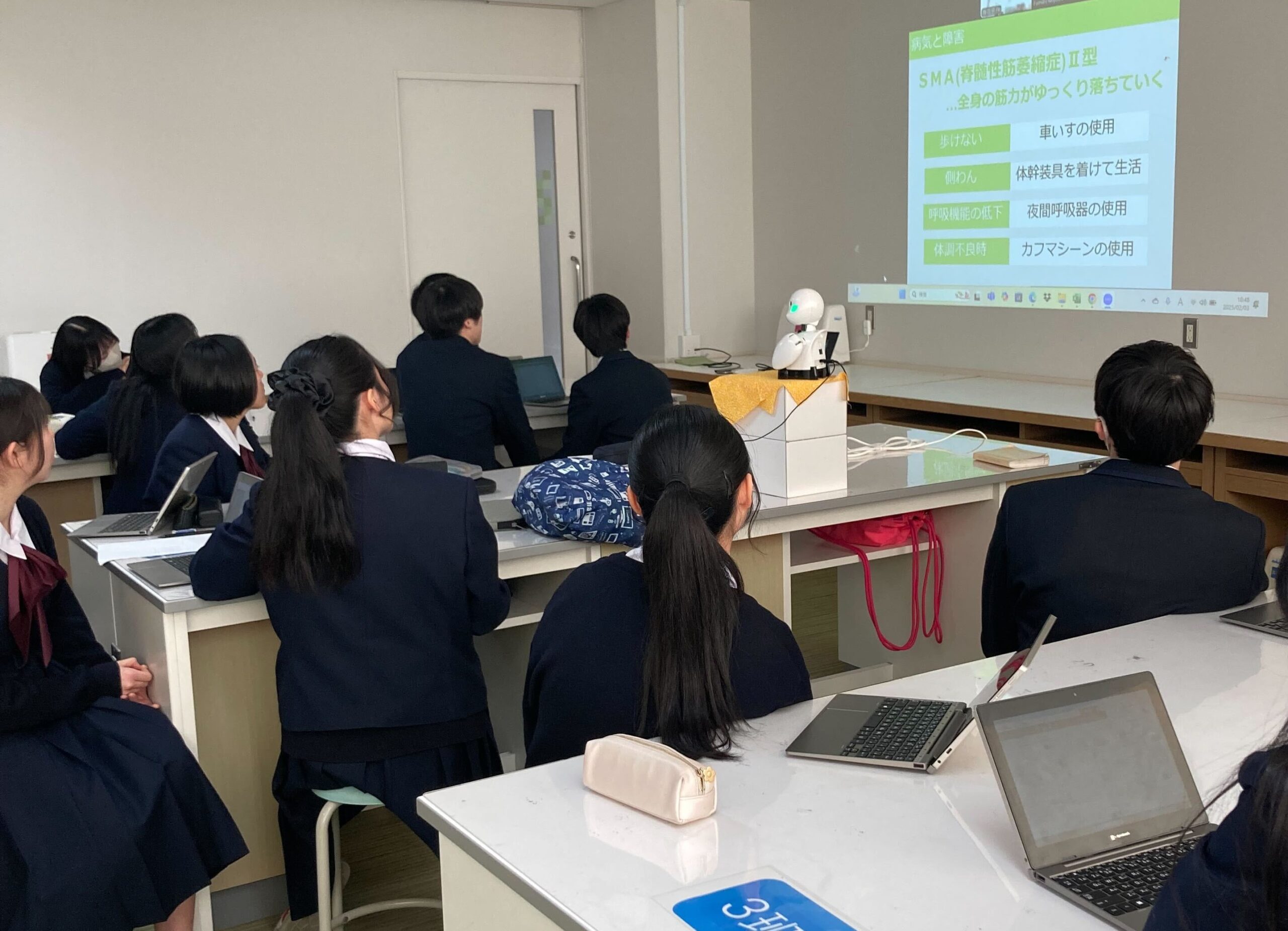

業種非公開 非公開2025年2月上旬、雲雀丘学園高等学校の家庭基礎の授業を、※公認パイロットたちが担当しました。生徒たちは事前学習で、移動困難者が社会の中でどのような※バリア【物理的・文化的・制度的・心理的バリア】を感じているのかを各自で調べ、授業に臨みました。

※「公認パイロット」—–自宅から分身ロボット「OriHime」を遠隔操作しカフェで働く方の総称

※「移動困難者」—–障害、病気、介護、子育てなどの理由で外出が難しい方々

※「4つのバリア」—–政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201812/1.html

《実施のねらい》

1.移動困難者から直接話を聞くことで、対等な立場で働くための社会の課題に目を向ける。

2. 移動困難者が社会と繋がり、就労している実例を知ることで、多様性を認め合い、バリアについて検討し、共生社会づくりの重要性を理解する。

3.授業全体を通して「ソーシャル・インクルージョン(すべての人を社会から排除せず、その社会の一員として認めるという考え)」について考える機会を提供する。

4.バリアを取り除く手段として、工学の力を知る。

授業では、合計で5人のパイロットに登壇していただきました。

障害を抱えながら働く大変さや制度上の課題、周囲からの理解が得られにくいもどかしさについて、当事者の視点からお話しいただきました。生活の中で制度が整っていないために、対等に働くことができない障害についても具体的に話してもらいました。また、未来に向けて自分たちにできることはないかと、生徒から積極的に質問が寄せられ、良い意見交換の場となりました。

《生徒・教員からの声》

体験した生徒からは、

「今日の話を僕たちから周りの人に伝えることで、OriHimeなどへの理解が深まり、障害を持っている方々を放っておかない、包括的な社会を作れると思う。」

「仕事をするだけでなく、OriHimeが街の中に溶け込み、自由に出歩けるような社会が当たり前になったらいいなと思う。」

「今まで、小学校のひまわり学級などで障害を持った方と接する機会はあったが、働くことについては想像できていなかった。しかし、そういう人たちも社会に溶け込める環境があることは、とても良いことだと思った。」

「将来一緒に働くことがあったら、【できること】と【できないこと】を決めつけないことが大切だと感じた。」

「今回、貴重な話や知らなかったことを聞いて、【僕たちが気軽にカフェに行き、家から出られない方と会話ができる環境】は、両者にとって貴重な場所であり、これからもっと身近になってほしいと思った。」

「テクノロジーの進歩により、障害がバリア(障壁)ではなくなる日が来ると感じた。」

などの感想が寄せられました。

また、担当教員からは、

「就労されている移動困難者との出会いを体験するという授業を初めて実施しました。今までお話しする機会がなかった方々と、OriHimeを通して交流することができました。今回【共生社会】の課題について、対等な立場で、これからの社会を考える意見交換ができたことは、生徒にとってかけがえのない体験となりました。この経験は、今まで気がつかなかった【バリア】について考える機会となり、生徒たちがこれからの社会づくりに必ず活かされることと思います。また、この授業は「HYOGOグローバルリーダー育成プロジェクト」の一環として行いました。ありがとうございました。」

といった声が寄せられました。

■教育関係者の皆様へ■

株式会社オリィ研究所では、すべての人が自分らしく活躍できる社会の重要性を、子どもたちが考えるきっかけを提供したいと考え、学校でのパイロットによる講演活動を開始しました。当事者であるパイロットから直接話を聞くことで、ダイバーシティ&インクルージョン(※今回の題材はソーシャル・インクルージョンです)について、子どもたちの関心を高める講演内容となっています。子どもたちが自ら考えるきっかけを提供できることを目指していますので、お気軽にお問い合わせください。

教育プログラムの詳細についてはこちら⇒ https://orihime.orylab.com/school-service.html