長崎県立口加高等学校

掲載情報のご提供長崎県最南端に位置し、全校生徒約204名が学ぶ長崎県立口加高校。

同校では、設置されている学科やコースの特色を活かしながら、フィールドワークや研究者との対面指導などを積極的に取り入れ、探究的な学びを深めています。地理的なハンディキャップはICTの活用によって克服し、生徒たちは地域に根ざしたテーマを自ら見出し、学びを進化・発展させています。

テーマは「外出が困難な人にも旅の体験を」

「ミライ班」の生徒たちが最初に着目したのは、「外出が困難な方々」に向けた新たな観光体験の提供。

まずはその対象として高齢者を想定し、仮説を立てたうえで地域のグループホームや福祉施設を訪問し、現場の声を聞き取りました。

その中で浮かび上がったのは、以下の2つの課題です。

- 家族や友人との面会機会の減少

- 施設内外での活動機会の減少

この現状を受け、生徒たちは「懐かしい地元の観光地を訪れることで、喜びや癒しを感じてもらう体験を届けたい」と考えました。

そこから生まれたのが、南島原の人気観光コンテンツ「イルカウォッチング」を活用した新たな企画です。

分身ロボットで届ける、イルカウォッチング体験

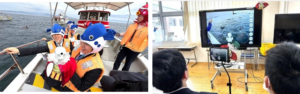

生徒たちは、施設の高齢者が実際に外出しなくても自然を感じられるようにと、船上から野生のイルカを鑑賞する様子を分身ロボット『OriHime』で中継する実証実験を実施しました。

しかし、この取り組みの中でいくつかの課題も明らかになりました。

-

高齢者にとって長時間のイベントは体力的に負担が大きい

-

インターネット回線の不安定さにより映像が粗くなる場合がある

-

施設職員には説明していたが、参加者本人への説明が不十分だった

特に、「イルカが現れるまで長時間画面越しに待つ」ことに対しては、高齢者に無理を強いてしまったと、生徒たちは振り返ります。

ターゲットを変更して、次の実証へ

この反省を踏まえ、生徒たちは次の実証対象として「同年代の特別支援学校の生徒」を設定しました。

長崎県立諫早特別支援学校高等部の生徒がOriHimeを遠隔操作し、口加高校の7名の生徒がガイド役となって、早崎瀬戸の海やイルカの様子をリアルタイムでリポートするバーチャルツアーを実施。

参加した特別支援学校の生徒からは、「イルカの迫力に驚いた。映像を通して口加高の皆さんと旅をした気分になれた」という感想も寄せられ、企画の意図が伝わったことを感じさせる結果となりました。

生徒たちの学びと変化

「高齢者」から「同年代の生徒」へとターゲットを変えたことで、企画の伝わり方や体験の満足度が大きく変わったことを実感した生徒たち。

実証を振り返る中で、

「本当にその体験はニーズに合っていたのか?」

「届けたい相手の声をどれだけ聞けていたか?」

といった問いを立て、活発な議論が交わされるようになりました。

ある生徒はこう語ります。

「地域課題に取り組む上で、“Nothing about us without us(私たち抜きに私たちのことを決めないで)”という視点を大切にしたい。島原半島の観光のあり方を変えるフロントランナーになりたい」

このプロジェクトでの経験を、大学の総合型選抜(AO入試)のテーマとして深めている生徒も現れるなど、学びの広がりは着実に生まれています。地域の課題に向き合いながら、自ら問いを立て、仮説を立て、検証し、また改善へとつなげていく。長崎県立口加高校「ミライ班」の探究の姿勢は、まさにグローカル教育の実践例として注目されています。

オリィ研究所は、今後もこういった教育プログラムを通じて未来を担う子どもたちが社会について主体的に考える機会を創出し、テクノロジーと社会のつながりをつくる事業を行ってまいります。

【教育プログラムについて】

教育プログラムは、探究授業、インクルーシブ教育、障害理解、社会課題への向き合い方など、さまざまなシーンで活用いただいております。

※プログラムの内容や時間に関しては、応相談で承ります。

詳しくは、教育プログラム 公式サイト https://orihime.orylab.com/school-service.html をご覧ください。