今回は就労継続支援B型事業所のIMT様にお話をお伺いしました!

IMT様はITと農業を掛け合わせた先進的な就労支援サービスを行っていて、OriHimeを使い重度身体障がいのある方が野菜の販売をしています!

そんなIMT様にOriHimeの魅力を語って頂きました!

就労継続支援B型事業所 でのOriHime導入

IMTについて教えてください。

IMTは2023年の4月に開所した就労継続支援B型事業所です。私たちは、新しい就労B型の形を作るべく「IT×農業」をコンセプトとして、障がいのある方に「野菜の生産から販売を通じた就労経験」と、「日常生活を送るために必要な自立訓練」を行う生活支援サービスを提供しています。またパソコン、プログラミング学習を取り入れることで農業分野に限らず、IT・プログラムのスキルを身に付けていただく、就労支援サービスも行っています。

OriHime導入のきっかけ

私達は新しい就労B型の形を作るべく、ロボットを活用した先進的な支援をしたいと考えOriHime導入を決めました。OriHimeは姿を見られず遠隔でリアル空間にアクセス出来るため、コミュニケーションにハードルを感じている方が就労をする後押しになると感じました。

OriHimeの活用と成果

OriHimeの活用方法

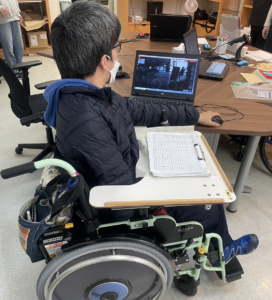

OriHime就労など IT を柱に掲げて利用者の募集を行ったところ多数の入所希望がありました。そして開所後は事業所入口にOriHimeを設置し、重度身体障がいのある方に野菜の販売をしてもらっています。

また姫路市との共同事業でもOriHimeを活用して、障がいのある方に県外からの視察団対応を行ってもらうなどいつも活躍しています。

(参考) 姫路市 スマート市民農園事業

OriHime導入の成果

OriHimeを導入することで他の事業所との差別化に繋がり、利用者の応募に繋がったのは非常に有難かったです。

また日々の就労でもOriHimeは役立っていて、重度身体障がいがあり出来る作業が限られている利用者の方もOriHimeを使うことで、野菜販売という接客の仕事を出来るようになりました。そのため事業所として提供できる就労の幅も広がりました。

そしてOriHimeでのロボット就労は注目を集めやすいため、野菜の販売をきっかけに事業所の認知してくれる方が増え、最終的に更なる利用者の増加にも繋がりました。

OriHimeの魅力と今後の展望

OriHimeの魅力

OriHimeは操作が簡単なので障がいがある方でも使いやすいことは大きいですね。また、他のアバターと違ってロボットなのでリアル空間に馴染みやすく、利用者がその場にいるように感じられます。そのお陰で離れた場所からでも遠隔でコミュニケーションが取れるので、障がい福祉の事業所としてとても助かっています。

今後の展望

今後はOriHimeを活用して、事業所に来れない利用者の在宅就労実現を目指しています。そのためには超えなくてはいけないハードルはあるものの、他県では既にOriHimeで県を跨いだ在宅就労をしているとの話も聞くのでチャレンジしたいと考えています。