こんにちは。Bunshin Naviです!

コミュニケーションまつわる情報をご紹介しているBunshin Naviで今回は「高齢者のための脳トレ」について解説します!

ご高齢の方の脳トレはとても重要!!

と分かっていても、実践するのはなかなか難しいですよね、、

近年、高齢者の人口が増加する中で、彼らの健康と生活の質を維持することが重要な課題となっています。その中でも、認知機能の低下を防ぎ、脳の健康を維持することは大きな関心事となっています。

この記事では、高齢者向けの脳トレ活動とその効果、特にコミュニケーションを交えた活動がどのように役立つかに焦点を当ててご紹介いたします!

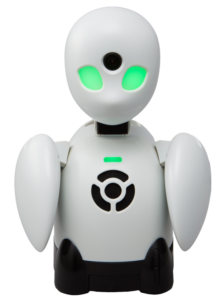

オリィ研究所のOriHimeは遠隔コミュニケーションロボットです!

ご高齢の方々やそのご家族、介護施設の方々に多くご利用頂いております!

高齢者のための脳トレ活動!~コミュニケーションを通じて脳を活性化~

高齢者の 脳トレ活動とは?

脳トレ活動は、記憶力、注意力、思考力といった認知機能を刺激し、向上させることを目的とした様々なエクササイズやゲームを指します。これらの活動は、高齢者の脳の健康を維持し、認知症のリスクを減少させる効果があると言われています。

高齢者における脳トレの重要性

高齢者の場合、年齢とともに認知機能が低下することがあります。これは、脳内の神経細胞の減少や神経伝達物質の変化が関係していると考えられています。脳トレ活動によってこれらの認知機能を刺激し、向上させることで、脳の老化を遅らせることが期待できます。

高齢者のコミュニケーションを交えた脳トレ活動

コミュニケーションは、高齢者の認知機能向上において重要な役割を果たします。話をすることで言語能力を鍛え、相手の言葉を理解することで思考力を刺激します。また、表情や非言語コミュニケーションを読み取ることで、感情認識能力が向上します。

例えば、家族や友人との定期的な会話、手紙のやり取り、またはグループでのディスカッションなどが挙げられます。これらの活動は、単なる言葉のやり取りだけでなく、感情や思いを共有することで、人とのつながりを強化し、孤立感を減少させる効果もあります。

高齢者の効果的な脳トレ方法

脳トレ活動は、楽しいと感じるものを選ぶことが大切です。例えば、パズルや数独、将棋や囲碁などのボードゲーム、または記憶力を鍛えるカードゲームなどがあります。これらのゲームは、脳の異なる領域を刺激し、認知機能を向上させるのに役立ちます。

また、日常生活での小さな工夫も重要です。例えば、買い物リストを頭の中で思い出すことや、新しいレシピを試してみることも脳を活性化させるのに寄与します。

高齢者の脳トレは継続が鍵

脳トレ活動の効果を最大限に引き出すためには、継続が重要です。短期間で劇的な変化を期待するのではなく、長期間にわたってコンスタントに活動を続けることが大切です。

まとめ

高齢者における脳トレ活動は、認知機能の向上と脳の健康維持に寄与します。特にコミュニケーションを交えた活動は、言語能力や思考力を鍛えるだけでなく、人とのつながりを深め、社会的なサポートネットワークを強化する効果もあります。楽しいと感じる活動を選び、長期間にわたって続けることが、健康で活動的な高齢期を送るための鍵となります。