株式会社モスフードサービスは、時代にあったモスバーガーらしいホスピタリティの形を追求し、テクノロジーを活用しながら、人ならではのあたたかみのある接客について研究を続けており、2020年7月に株式会社オリィ研究所と協力し、「OriHime」を介してパイロットと会話しながらゆっくりと商品を注文できる「ゆっくりレジ」等の実証実験を「モスバーガー大崎店」で実施しました。これまで「OriHime」の実証実験はこの「モスバーガー大崎店」のみで行っていましたが、2022年7月よりモスバーガー原宿表参道店に場所を移して、継続しています。今回の記事では「モスバーガー原宿表参道店」でのテスト導入の様子をお伝えします。

【モスバーガー原宿表参道店(東京都)での取り組み】

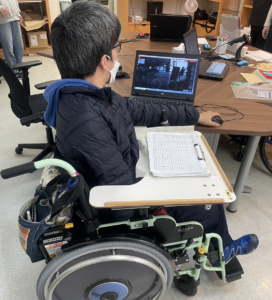

当社特例子会社の株式会社モスシャインで働く障がいのあるメンバー(チャレンジメイト)と、株式会社オリィ研究所のハンディキャップをもつメンバーが、交代でOriHimeパイロットとなり、出来上がった商品をお渡しする際にお客さまにお声かけする役割を、曜日・時間限定でOriHimeが担当しています。OriHimeのパイロットは秋田県や大阪府、兵庫県、福岡県など全国各地から交代で参加しており、お客さまから「どこから操作されているのですか?」と質問を受けるなど、商品が出来上がるまでの時間に会話が弾むこともあります。また店舗にとっても、商品のお渡しをOriHimeが担当することで店舗キャストには余裕が生まれ、お客さまへのより良いサービスにつながっています。

【一緒に働くスタッフからの声】

かわいらしく動きながら、挨拶やお声がけといった接客を行うOriHimeの存在が、お客さま同士の新たな交流を生むきっかけになることがあります。たとえば、小さなお子さまから「名前はなんていうの?」と声をかけられたOriHimeが答え、それをきっかけに会話が弾む様子など、店内はいつも以上に明るく、和やかな雰囲気に包まれます。そんな光景を見て、店舗キャストもより親しみを感じていただけるよう、POPを手作りするなど、さまざまな工夫を凝らしました。パイロットからは、「お客さまに興味を持ってもらえて嬉しい!」「店舗キャストとの交流も深められた!」といった声が寄せられ、店舗キャストにとっても大きなやりがいを感じる機会となりました。

【モスバーガー原宿表参道店について】

「モスバーガー原宿表参道店」は、株式会社モスフードサービスの持続可能な社会づくりへ向けた取り組みを発信するフラッグシップ店舗として、2021年12月にオープンした店舗です。店舗の内装には、障がいのある人々の作品をデザインとして採用し、アートギャラリーのような空間を演出しています。これは、株式会社モスフードサービスが2016年から実施してきた「MOSごと美術館」という取り組みの一環で、障がいのある人々の作品をモスバーガーの店舗に展示し、気軽に親しんでもらう機会を創出しています。

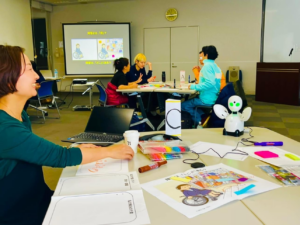

その他の活動として「こどモス」プロジェクト(https://www.mos.jp/kids-enjoy/moswaiwai/kodomos/)の一環としてOriHimeによる絵本の読み聞かせや株式会社オリィ研究所が毎年地方開催している「分身ロボットカフェ」DAWN ver.βの近隣店舗での接客を期間限定で実施しています。